未来の美術館構想講座 – 2024年度

本講座は「もぞもぞする現場」というイベントタイトルで、“芸術”と“障害”について、障害者・アーティストをふくむ私たち自身が、「そもそも」のところから考え、話し合う場所として2022年度から始まりました。

今年度は全8回のMeet upを開催し、2つの公立美術館の学芸員の実践報告を聴くとともに、障害のあるなしにかかわらず、あらゆる人びとにとって「おもしろい美術館」とは何かというテーマのもと、4ヶ所の美術館・ギャラリーの協力を得て、手探りで現場での実験(様々な鑑賞方法を考案し、実際にやってみる)を重ねてきました。参加者の意思や主体性を尊重して運営し、鑑賞者コミュニティの育成をめざしています。それは〈未来の美術館〉は、鑑賞者(ユーザー)コミュニティと美術館の職員の間の丁寧な対話のなかから生まれてくると想定しているからです。鑑賞者コミュニティの立場から構想を提案、実践していくのがこの講座の特徴といえます。今年度は活動の場を広げるべく和歌山へ出張し、和歌山県立近代美術館の学芸員をゲストに迎えて、もぞもぞと話し合いました。

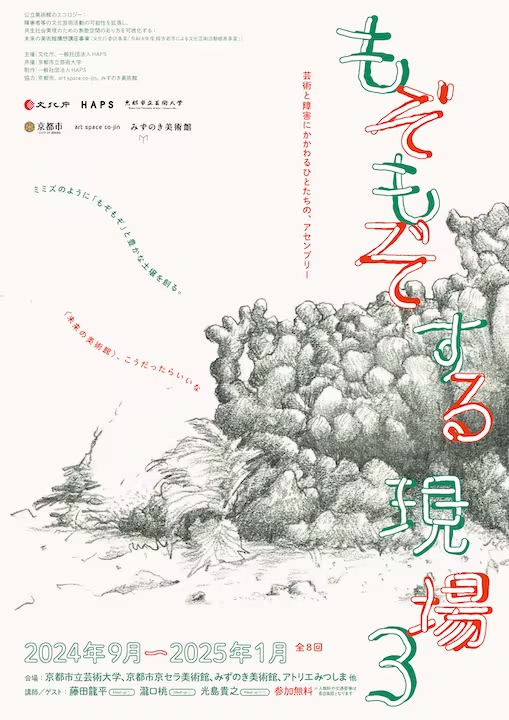

プログラムちらし

- プログラム名

- もぞもぞする現場 3 – 芸術と障害にかかわるひとたちの、アセンブリー

- 言い出しっぺ

- 佐藤知久(言葉を見つける人)、小山田徹 (綾なす人 ※お休み中)、今村遼佑 (想う人)、舩戸彩子 (探る人 ※お休み中)、阪本結 (手を伸ばす人)、中川真 (耕す人)、内山幸子 (醸す人)

- 参加費

- 無料 ※入館料、各会場までの交通費、昼食代は各自負担

- 定員

- 各回20名程度

- 共催

- 京都市立芸術大学

- 制作

- 一般社団法人HAPS

- 協力

- 京都市、art space co-jin、みずのき美術館

「もぞもぞする現場3 – 芸術と障害にかかわるひとたちの、アセンブリー」ダイジェスト

* 字幕解説付き

※ Google CromeのCaptionSpeaker(字幕の音声読み上げ機能)で、本動画の音声解説をお聞きいただけます。(読み上げ速度は、1.15倍速以上推奨)

映像制作:有佐祐樹

アクセシビリティ相談協力:Social Work / Art Conference(一般社団法人HAPS)

「もぞもぞする現場からのレポート 2024」

- 発行日

- 2025年3月28日

- 発行元

- 一般社団法人HAPS

- 執筆

- もぞもぞメンバー、内山幸子

- 撮影

- 有佐祐樹[p.12, 16, 17]、沢田朔(HAPS)、内山幸子

- 編集

- 内山幸子

- 編集協力

- 有佐祐樹、吉田守伸

- デザイン

- 有佐祐樹

- ドローイング

- 小山田徹

- 印刷

- 株式会社グラフィック

- 頁数

- 28頁

メッセージ

「もぞもぞする現場」は、芸術と障害disabilityについて、障害者・アーティストをふくむ私たち自身が、「そもそも」のところから考え、話す場所です(どなたでも参加可能です)。

「それぞれの現場でもぞもぞしてる話を聞きたい」「いろんな人とつながってネットワークを広げたい」と、2022年度にはじまった「もぞもぞ」。2023年度は、「美術館でこんなことができたらいいな」という妄想を自由に広げて、話題は時に「障害」を大きく超えていきました。

3年度目をむかえた今回は、さまざまな美術館で「美術館をおもしろくしたい!」とがんばっている方々をお招きしつつ、実際の展覧会場で「こうだったらいいな」を少しずつ実践させてもらいながら、〈未来の美術館〉についてさらに具体的に考えていきます。

障害者にとっても、アーティストにとっても、あらゆる人びとにとっても「おもしろい美術館」とは何か? どうしたら、どんなふうに、誰が美術館を変えて行けるのか? 美術館やギャラリーの協力のもと、実験を繰り返しながら、〈未来の美術館〉現実化への道をたどります。

今年度はきわめて現実的に「もぞもぞ」していく予定です。

Meet up ①

「京都市京セラ美術館ラーニング・プログラムのお話をきく+館内見学」

- 日時

- 2024年9月15日(日)14:00~16:00

- 会場

- 京都市京セラ美術館 (京都市左京区岡崎円勝寺町124)

- 講師

- 藤田龍平(京都市京セラ美術館ラーニング担当、美術家)

講師プロフィール

藤田龍平(ふじた りゅうへい)

京都市京セラ美術館ラーニング担当、美術家

同館リニューアル開館当初よりラーニング担当スタッフとして、ラーニング・ツールの制作やプログラムの企画運営に携わっている。京都市美術館(京都市京セラ美術館)を遊び場のようにして育ち、京都市立銅駝美術工芸高校西洋画科(現・京都市立美術工芸高校)在籍時には放課後にもよく立ち寄っていた。東京藝術大学美術学部先端芸術表現科卒業後は各地でドローイングパフォーマンスや滞在制作を行い、舞踊家や音楽家の舞台美術も担当している。最近の活動では、〝戸外活動のすすめ〟と称して《畑の小屋》《公共美術館》などの作品を発表している。

Meet up ②

「横浜美術館教育普及プログラムのお話をきく」

- 日時

- 2024年10月13日(日) 14:00~16:00

- 会場

- 京都市立芸術大学カフェ・コモンズ(京都市下京区下之町57-1 C棟3階)

- 講師

- 瀧口桃(横浜美術館教育普及グループ エデュケーター)

講師プロフィール

瀧口桃(たきぐち もも)

横浜美術館教育普及グループ エデュケーター

神奈川県出身。2019年京都市立芸術大学大学院美術研究科構想設計修了。4年間中学校教諭として勤めた後、2023年より現職。横浜美術館「子どものアトリエ」のスタッフとして、さまざまな造形体験を提供するプログラムの企画・運営に携わっている。親子を対象としたワークショップ「”じゆう”に!わくわく紙遊び」(2023年)や、第8回横浜トリエンナーレのファミリープログラム「描こう、つくろう、野草になろう!」(2024 年)などを担当。子どもの居場所、子どもの育ちの場としての美術館のあり方に興味がある。

Meet up ③

「Meet up ①②を受けとめて、みんなで話す」

- 日時

- 2024年10月26日(土) 14:00~16:00

- 会場

- 京都市立芸術大学カフェ・コモンズ

Meet up ④

「みずのき美術館の展覧会場で、もぞもぞしてみる」

- 日時

- 2024年11月4日(月・休)10:00~15:00

- 会場

- みずのき美術館 (亀岡市北町18)

- ナビゲーター

- 阪本結(美術家、「もぞもぞする現場」言い出しっペ)

▶ みずのき美術館での展覧会

HOZUBAGと巡り堂による展覧会 「作業する場がある」(主催:みずのき美術館)

詳細:http://www.mizunoki-museum.org/exhibition/hozubag-megurido/

Meet up ⑤

「Meet up ④までを受けとめて、みんなで話す」

- 日時

- 2024年11月23日(土・祝) 14:00~16:00

- 会場

- 京都市立芸術大学カフェ・コモンズ

- ゲスト

- 光島貴之(美術家・鍼灸師、アトリエみつしま代表)

ゲストプロフィール

光島貴之(みつしま たかゆき)

美術家・鍼灸師、アトリエみつしま代表

京都生まれ、在住。10歳頃に失明。鍼灸を生業としながら、ラインテープやカッティングシート、釘、布などを用いたコラージュによって平面や半立体の絵画作品を制作している他、「さわる絵画」や「触覚コラージュ」といった新たな表現手法を探求している。2020年にギャラリー兼自身の制作アトリエ「アトリエみつしま」を立ち上げ。バリアへの新しいアプローチを実践する拠点となることを目指して、活動の幅を広げている。近年の主な展覧会に「MOTコレクション 歩く、赴く、移動する 1923→2020 Eye to Eye─見ること」(2024年、東京都現代美術館)など。

Meet up ⑥

「空っぽのアトリエみつしまで、もぞもぞ話す」

- 日時

- 2024年12月7日(土) 14:00~16:00

- 会場

- アトリエみつしま(京都市北区紫野下門前町44)

- ゲスト

- 光島貴之

Meet up ⑦

「Meet up⑥をふまえて、展覧会場ですこし実践させてもらう #1」

- 日時

- 2024年12月21日(土) 13:30~16:00

- 会場

- 京都市美術館別館 (京都市左京区岡崎最勝寺町13)

- ナビゲーター

- 今村遼佑(美術家、「もぞもぞする現場」言い出しっペ)

▶ 京都市美術館別館での展覧会

2024年度 共生の芸術祭「いま、なにしてる?」(主催:きょうと障害者文化芸術推進機構)

詳細:https://co-jin.jp/exhibition/4801/

Meet up ⑧

「Meet up⑥をふまえて、展覧会場ですこし実践させてもらう #2」

- 日時

- 2025年1月18日(土)14:00~16:00

- 会場

- 京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA(京都市下京区下之町57-1 C棟1階)

- ナビゲーター

- 阪本結(美術家、「もぞもぞする現場」言い出しっペ)

▶ ギャラリー@KCUAでの展覧会(企画:「半透明の美学」と現代の絵画(仮)展実行委員会)

「ダイヤモンドから夢を放つペルセウス」

詳細:https://gallery.kcua.ac.jp/archives/2024/11585/

もぞもぞする現場3・特別編 in 和歌山「奥村一郎さんと、障害者によるアートについてもぞもぞ話す」

- 日時

- 2025年1月25日(土)13:00~15:00

- 会場

- 本町文化堂 (和歌山市本町3丁目6)

- ゲスト

- 奥村一郎(和歌山県立近代美術館学芸員)

- 「もぞもぞする現場」

言い出しっぺ - 今村遼佑(美術家、art space co-jinスタッフ)、阪本結(美術家、みずのき美術館スタッフ)、中川真(「もぞもぞする現場」ディレクター、本トーク進行役)

ゲスト他プロフィール

奥村一郎(おくむら いちろう)

和歌山県立近代美術館学芸員

戦前アメリカへの移民と美術、近代日本の写真、サウンド・アートなどさまざまな領域での企画・展示や、「なつやすみの美術館」シリーズなどの教育普及活動に携わる。近年担当した主な展覧会は、「トランスボーダー 和歌山とアメリカをめぐる移民と美術」(2023)、「なつやすみの美術館12 妻木良三 はじまりの風景」(2022)、「ミティラー美術館コレクション展 インド・コスモロジーアートの世界」(2022)、「島村逢紅と日本の近代写真」(2021)、「特集展示 鈴木昭男 音と場の探究」(2018)など。

https://www.momaw.jp/

今村遼佑(いまむら りょうすけ)

美術家/art space co-jinスタッフ

2007年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程彫刻専攻修了。日々過ごすなかで記憶に残ってくるものやふとした気づきを元に、ものごとの確かさと不確かさを探求するような作品を手がける。近年の主な展覧会に「今村遼佑×光島貴之 感覚をめぐるリサーチ・プロジェクト〈感覚の点P〉展 プレイベント」(渋谷公園通りギャラリー、2024年)、「味/処」(神奈川県民ホール、2023年)など。作品制作と並行して、2018年よりart space co-jin(運営:きょうと障害者文化芸術推進機構)に勤務し、障害のある方たちの表現の展覧会企画やアーカイブに関わる。「もぞもぞする現場」に企画チーム/言い出しっぺとして2022年度より参加。

https://imamuraryosuke.info/

阪本結(さかもと ゆい)

美術家/みずのき美術館スタッフ

京都府生まれ。2018年京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻油画修了。 自身の生活の周辺に見られる要素をコラージュして継ぎ足しながら風景の絵をつくっている。 大学院在学時にみずのき絵画教室(京都府亀岡市)のデジタルアーカイブ作業に参加、現在はみずのき美術館(京都府亀岡市)にてアーカイブの更新や作家のリサーチ、展覧会企画に携わっている。近年参加した展覧会に「ダイヤモンドから夢を放つペルセウス」(京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA、2025 年)など。京都市立芸術大学共創テラス・連携推進課コーディネーター。「もぞもぞする現場」に企画チーム/言い出しっぺとして2022年度より参加。

https://yuisakamoto.wixsite.com/works

中川真(なかがわ しん)

「もぞもぞする現場」ディレクター

アジアの民族音楽、サウンドスケープ、アーツマネジメントについて研究する。著書『平安京 音の宇宙』(平凡社)でサントリー学芸賞、京都音楽賞、小泉文夫音楽賞、現代音楽の活動で京都府文化賞、アーツマネジメントの成果で日本都市計画家協会賞特別賞(共同)を受賞。京都市芸術振興賞、インドネシア政府外務省文化交流表彰。大阪公立大学都市科学・防災研究センター特任教授。チュラロンコ ン大学(タイ)大学院Curatorial Practiceコースの招聘教員も務める。

—

未来の美術館構想講座 – 2023年度

美術館のあり方が大きな分かれ道にあるとも言われるいま、芸術と障害という問題意識をベースにしながら、美術館の未来について語り合いました。できる限り参加者同志の対話を重視するミート・アップを計8回開催。アーティストや福祉施設職員、地方で芸術文化振興に携わる人などが参加し、対話を通じて理想の美術館とは何かをとめどなく語り合いました。

そのうち第4回では芸術活動と社会の関わりについて学際的研究を行う文化政策の専門家、第6回では展覧会等の企画・実践を通じて地域社会におけるアートセンターの役割を探求するキュレーターを招き、講演も行われました。また、第5回と第7回では「わたしの理想/妄想の美術館」をテーマにアイデアを出し合い、全8ページの冊子にまとめました。

本事業は京都市立芸術大学との共催により同大学の人的・知的なリソースを活用しながら、京都駅前の新キャンパスにできた共有空間「カフェ・コモンズ」で開催されました。

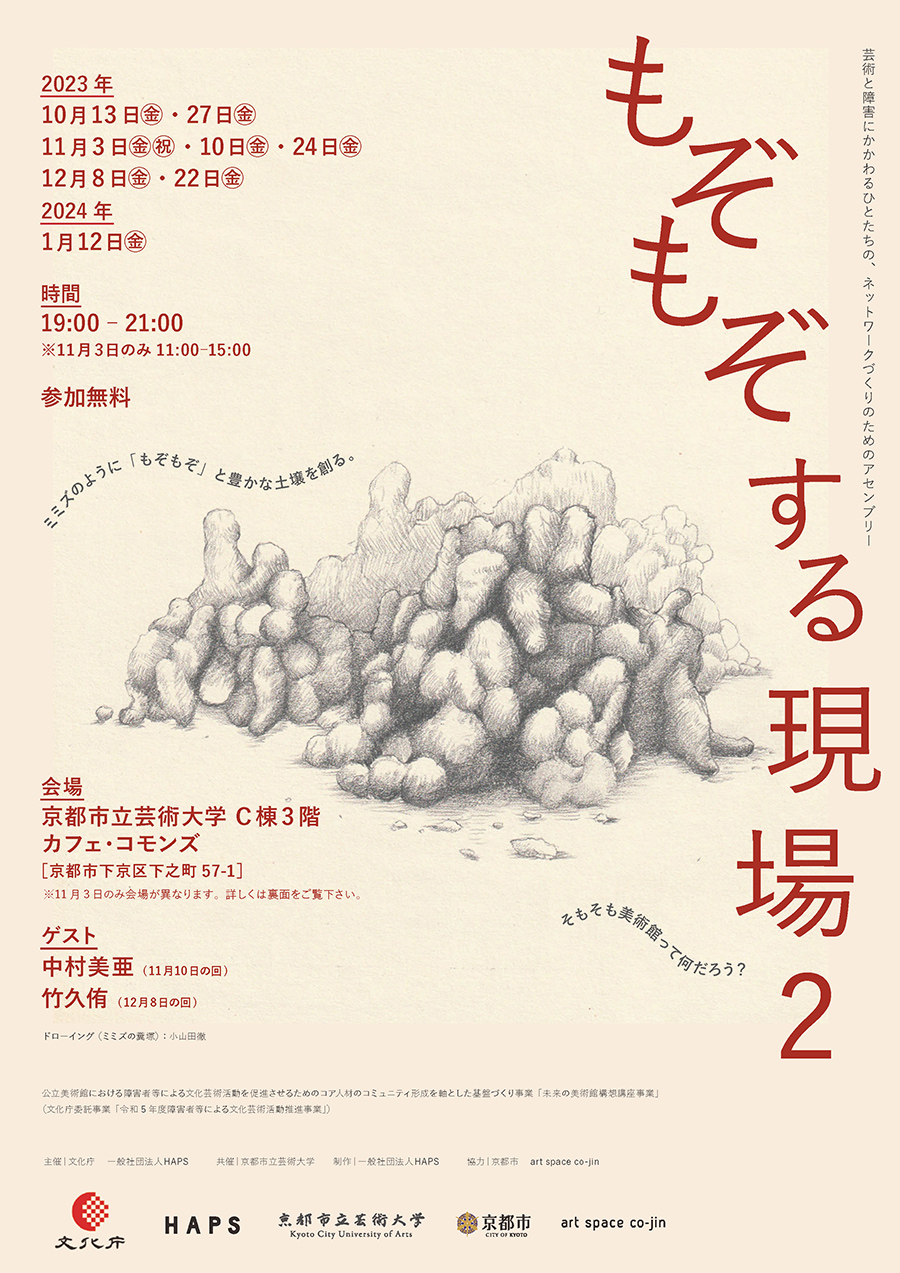

プログラムちらし

- プログラム名

- もぞもぞする現場 2 – 芸術と障害にかかわるひとたちの、ネットワークづくりのためのアセンブリー

- 企画チーム

- 佐藤知久(言葉を見つける人)、小山田徹 (綾なす人)、今村遼佑 (想う人)、舩戸彩子 (探る人)、阪本結 (手を伸ばす人)、中川眞 (耕す人)、内山幸子 (醸す人)

- 参加費

- 無料

- 定員

- 各回20名程度

- 共催

- 京都市立芸術大学

- 制作

- 一般社団法人HAPS

- 協力

- 京都市、art space co-jin

メッセージ

「もぞもぞする現場」は、芸術と障害 disability について「そもそものところ」から考え、話す場所としてはじまりました。昨年は色々なゲストをお招きして、個々の現場で「もぞもぞしていること」をお聞きしつつ、たくさんの人たちで集まって話しました。話題は時に「障害」を大きく超えてゆきました。2年目の今年は、で、どうする? を考えます。テーマは「未来の美術館」です。

「美術館」って、そもそも何であり、何をする場所なんでしょうか。美術についての研究成果が発表され、それを学ぶ場所? それとも、芸術家や市民が作品や活動を展示して、多くの人と交流し議論する場所? 美術館は誰のためにある? 美術館のあり方が、国際的な議論のなかで「大きな分かれ道」にあるとも言われるいま、芸術と障害という問題意識をベースにしながら、美術館の未来について考えます。

「こんなこともできるかも」と妄想をふくらませましょう。「あんなこともやってるらしいよ」「こんなこともできるよ」という話を、文化政策研究者やアートセンターのキュレーターの方たちと話しながら、ともに語り合いましょう。そして数年後?には美術館がこんなふうに変わったらいいな、と想像しながら、わたしたちが暮らすこの町の「美術館」の未来の姿を、じっくり考えていきましょう。

「もぞもぞする現場2」は、そんなビジョンに向かって、ゆるやかにおしゃべりしつつ進んでいくための場所です。

ミート・アップ ①

「プロジェクトの目標を共有する」

- 日時

- 2023年10月13日(金)19:00 – 21:00

- 会場

- 京都市立芸術大学カフェ・コモンズ(京都市下京区下之町57-1 C棟3階)

- 参加者

- 22名(他、毎回約10名の企画チーム、事業スタッフらが参加。以下同)

- 内容

- 今年度は「人材インベストメント事業」から「未来の美術館構想講座」へと事業名称が変わりました。昨年度の活動を通じて、コミュニティの形成とともに、実際に美術館で実験してみようという機運が醸成されてきたからです。企画チームの佐藤知久さん、小山田徹さんより、美術館の機能の変化がその建築設計にも表されるという観点から、八戸市美術館やデンマークの図書館DOKK1などがスライドで紹介されました。後半は参加者の自己紹介で、各自の問題意識などが披瀝されました。

ミート・アップ ②

「昨年度の活動を振り返る」

- 日時

- 2023年10月27日(金)19:00 – 21:00

- 会場

- 京都市立芸術大学カフェ・コモンズ

- 参加者

- 13名

- 内容

- 2022年度にHAPSが実施した「公立美術館における障害者等による文化芸術活動を促進させるためのコア人材形成を軸とした基盤づくり事業」5事業の内容がディレクター3名(遠藤水城、奥山理子、中川真)より紹介されました。本事業以外にカンファレンス、リサーチ、パイロット(展覧会)、アーカイビングがあり、それらを知った上で本事業を進めていこうという趣旨です。その後、フリーの討論に移り、美術館は社会に美術を定着させるための重要な場所であると同時に権威的な場所であり、権力との関係性を深く歴史的に持ってきたのではないかという、政治的な視点から美術館を捉え直すこと、あるいはアートを保存するシステムとしての美術館を再検討すべき、などといった意見が交わされました。

ミート・アップ ③

「『東九条マダン』を見に行く」

- 日時

- 2023年11月3日(金・祝)11:00 – 15:00

- 集合場所

- 元・山王小学校(京都市南区東山王町東九条12-3)

- 参加者

- 4名

- 内容

- 京都市南区の元山王小学校の校庭に開催された第31回東九条マダンを見学しました。在日コリアンの方々が、コリアン文化だけではなく、この地域に存在する多様な文化を表現し、交流する場として実施され、数千人規模の人々が集まるイベントです。「大プンムルノリ、」「サムルノリ」「マダン劇」の他、“地元”となった京都市立芸術大学の有志メンバーによる「モバイルガムランチーム」も出演しました。真夏のような暑さの中で、文化の交差や融合の現場に立ち会いました。またHAPSが制作協力し、昨年度のゲストやんそるさんが実行委員を務める「東九条空の下写真展」も同所で開催されており、その見学もできました。

ミート・アップ ④

「中村美亜さんと文化政策をめぐっておしゃべりをする」

- 日時

- 2023年11月10日(金)19:00 – 21:00

- 会場

- 京都市立芸術大学カフェ・コモンズ

- 参加者

- 22名

- ゲスト

- 中村美亜(九州大学大学院芸術工学研究院教授)

- 内容

- 前半が中村美亜さんによる「『芸術文化の価値』について改めて考える」というレクチャー、後半が質疑応答でした。文化的価値とは何かという点では、永遠のテーマとして手段的価値と本来的価値の議論があります。それを考えるために「あなたにとって芸術文化の価値って何ですか? どうして他の人にもそれを伝えたいと思うのですか?」という問いを中村さんは参加者に投げかけ、それぞれグループで話し合いました。そして文化芸術ができることの重層性を確認しながら、デザインのような解決志向ではなく、それ自体を目的とするアートに内閉するのでもなく、アートがもたらす主体的な体験の場をデザインすることが大切だという議論に至りました。

ゲストプロフィール

中村美亜 (なかむら みあ)

九州大学大学院芸術工学研究院教授

芸術活動が人や社会に変化をもたらすプロセスや仕組みに関する学際的・実践的研究、その知見を生かした文化政策の研究を行っている。多様性と包摂性、ジェンダー⁄ セクシュアリティに関する著作も多い。訳書に『芸術文化の価値とは何か-個人や社会にもたらす変化とその評価』(水曜社、2022)、編著に『文化事業の評価ハンドブック―新たな価値を社会にひらく』(水曜社、2021)、『ソーシャルアートラボ―地域と社会をひらく』(水曜社、2018)、単著に『音楽をひらく―アート・ケア・文化のトリロジー』(水声社、2013)等。日本文化政策学会理事、アートミーツケア学会理事、日本評価学会員。

ミート・アップ ⑤

「『未来の美術館』を構想する」

- 日時

- 2023年11月24日(金)19:00 – 21:00

- 会場

- 京都市立芸術大学カフェ・コモンズ

- 参加者

- 11名

- 内容

- 最初に、佐藤知久さんが提示した「市民の対話→社会の変化→政府/制度の変化」の解説図を見ながら、もぞもぞの対話は制度を変えていくための最初の大事なステップであることを共有しました。対話前半は一人ずつ「最近行った美術館の話」を発表し、「どんな美術館がよいか」のヒントを探りました。対話後半は「妄想美術館の書き出しとディスカッション」をしました。その「妄想」のなかには、マッチングシステム(美術館前で待ち合わせて対話型鑑賞する)、見る人にやさしい美術館(休憩できる・ダラダラできる・ひとりになれる場所がある)、障害のある人が美術館で雇用される、夜中の展示室に入れる、など多くの興味深いアイデアが出てきました。

ミート・アップ ⑥

「竹久侑さんから水戸芸術館『アートセンターをひらく』展のお話をきく」

- 日時

- 2023年12月8日(金)19:00– 21:00

- 会場

- 京都市立芸術大学カフェ・コモンズ

- 参加者

- 22名

- ゲスト

- 竹久侑(水戸芸術館現代美術センター 芸術監督)

- 内容

- 水戸芸術館で「アートセンターをひらく」という展覧会を2019年から断続的に企画している竹久侑さんのレクチャーを前半に、後半は参加者を交えた対話の時間をもちました。竹久さんは同展の構想にあたって、水戸芸術館の現代美術センターがコレクションの収集や収蔵を目的としない「クンストハレ(Kunsthalle)型の美術館」であり、現代美術展示だけでなく創作や対話の場となってきたことに立ち戻ったこと、創作をテーマにアーティストと来場者が交流したり、作品をきっかけに対話を促すプログラム、さらに2023年の来場者とのコラボを深めた「地域をあそぶ」取り組みなどが紹介されました。この会には、北九州市から学芸員を志望する高校生も参加。地域でのアートセンターのあり方について課題や理想を述べる姿に、参加していた皆がエンパワーされました。

ゲストプロフィール

竹久侑 (たけひさ ゆう)

水戸芸術館現代美術センター 芸術監督

展覧会およびプロジェクトの企画と実践を通して、地域社会におけるアートセンターの役割を探求し、芸術と社会の交わる領域を耕すことを目指す。地域社会におけるアートセンターの役割を改めて探求する「アートセンターをひらく」(2019-20)と「アートセンターをひらく2023-地域をあそぶ」(2023)を企画。他、主な展覧会に、「3.11 とアーティスト:10 年目の想像」(2021)、デイヴィッド・シュリグリー「ルーズ・ユア・マインド-ようこそダークなせかいへ」(2017-18)、「石川直樹 この星の光の地図を写す」(2016-17)、「田中功起 共にいることの可能性、その試み」(2016)、「3.11 とアーティスト:進行形の記録」(2012)等。

ミート・アップ ⑦ 「『未来の美術館』を構想する」

- 日時

- 2023年12月22日(金)19:00 – 21:00

- 会場

- 京都市立芸術大学 C棟3階 カフェ・コモンズ

- 参加者

- 12名

- 内容

- 前々回のミート・アップ⑤で、未来の美術館を構想し、参加の皆さんには小さなカードにアイデアを書き込んでいただきました。その1回でアイデア出しは終了する予定だったのですが、非常に興味深い提案が多く見つかり、また前々回に来なかった人もいることから、もう一度「つづき」としてさらなるアイデア出しを行いました。最終回となるミート・アップ⑧では、それを元に来年度に向けての相談をしようということになりました。

ミート・アップ ⑧ 「次年度に向けて話し合う」

- 日時

- 2024年1月12日(金)19:00 – 21:00

- 会場

- 京都市立芸術大学 C棟3階 カフェ・コモンズ

- 参加者

- 12名

- 内容

- ミート・アップ⑤と⑦で書かれたたくさんのアイデアカードが、佐藤知久さんによって分類され、大きな紙の上に美しく星座constellationのように配置されました。これを読み上げたのち、佐藤さんから「ZINEのような冊子にしたい」という提案があり、それに賛成(その後、3月に完成しました)。これを来年度の活動の出発点のための重要な道標として使うこととなりました。来年度は、「話し合いもいいけれど、思い切って公立美術館にて小さな試みを実験的にやってみてはどうか」という意見も出されました。

—

人材インベストメント – 2022年度

美術館にとって外部の多様な人材との関係性はとても重要です。本活動はそのような人々の緩やかなネットワークを作ることを目的にしています。5つの対話プログラムでは、「ミミズのように『もぞもぞ』と豊かな土壌を創る」をモットーに、美術館とは何だろう、障害とは何だろうといったことを、10名の講師(各回2名)と5名の対話者(各回1名)と参加者で、とめどなく語り合いました。

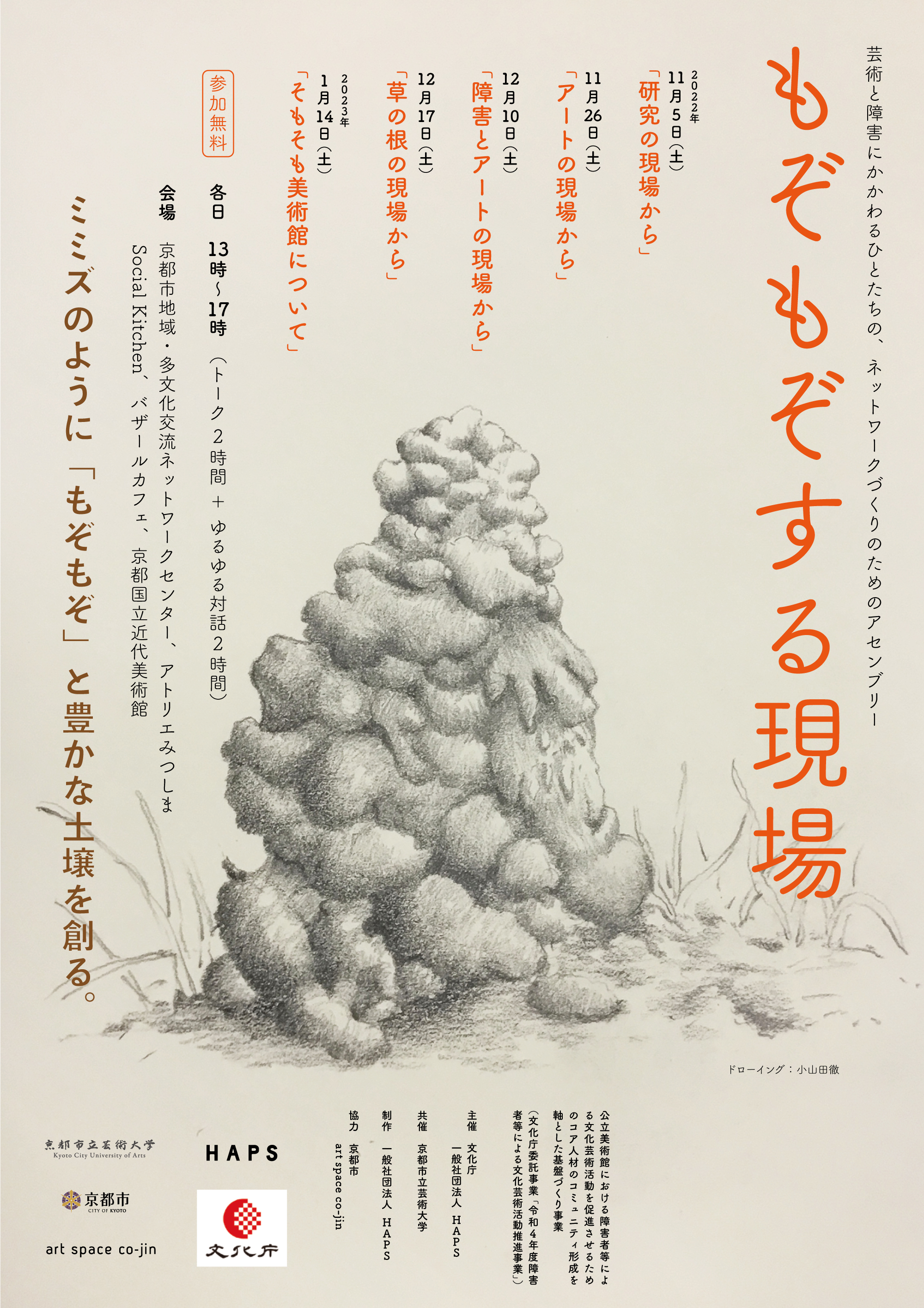

プログラムちらし

- プログラム名

- もぞもぞする現場 – 芸術と障害にかかわるひとたちの、ネットワークづくりのためのアセンブリー

- 企画チーム

- 佐藤知久(言葉を見つける人)、小山田徹(綾なす人)、今村遼佑(想う人)、舩戸彩子(探る人)、阪本結(手を伸ばす人)、中川真(耕す人)、奥山理子(逡巡する人)、内山幸子(醸す人)、野添貴恵(潜る人)

- 参加費

- 無料

- 定員

- 各回20名

- 共催

- 京都市立芸術大学

- 協力

- 京都市、art space co-jin

メッセージ

芸術と障害 disability について、「そもそものところ」から考えてみる場をつくります。ひとりひとり、それぞれの現場で、わかってきたことを持ちよって、それぞれのちがいを知りながら、数年かけて、知識と技と行動力をふかめていきましょう。今年はその一年目です。

「障害」ということばで囲い込んできた空間を、解き放ってみます。するとどんな風景が立ち現れてくるでしょうか。そこから照り返されるわたしたちの「日常」は、どんな匂い、肌触りだったでしょうか。この境界面で仕事をしている人たちのことばに耳を傾けてみましょう。つくること、生活すること。ケアすること、ケアされること。発表すること、評価されること…

わたしたちは何を共有していて、何が足りないのか。この世界でわたしたちがより善く生きるために、個々の現場でもぞもぞしている感覚を持ちよりつつ、ゆるゆるとした対話を続けます。芸術 artsの可能性を信じながら。みなさんのご参加を、心からお待ちしています。

「研究の現場から」

- 日時

- 2022年11月5日(土)13:00-17:00(トーク2時間+ゆるゆる対話2時間)

- 講師

- 長津結一郎(アーツマネジメント・文化政策学研究者/九州大学大学院芸術工学研究院准教授)

服部正(美術史・芸術学/甲南大学教授) - 対話

- 上田假奈代(詩人/NPO法人こえとことばとこころの部屋(ココルーム)代表理事)

- 会場

- 京都市地域・多文化交流ネットワークセンター(京都市南区東九条東岩本町31)

「アートの現場から」

- 日時

- 2022年11月26日(土)13:00-17:00(トーク2時間+ゆるゆる対話2時間)

- 講師

- 飯山由貴(アーティスト)

阪本結(アーティスト) - 対話

- 風間勇助(刑務所と芸術・アーツマネジメント研究者/龍谷大学犯罪学研究センター嘱託研究員)

- 会場

- アトリエみつしま(京都市北区紫野下門前町44)

「障害とアートの現場から」

- 日時

- 2022年12月10日(土)13:00-17:00(トーク2時間+ゆるゆる対話2時間)

- 講師

- 今村遼佑(アーティスト/art space co-jinスタッフ)

舩戸彩子(アーティスト/art space co-jinスタッフ)

竹内聡(クリエイティブサポートレッツスタッフ) - 対話

- 久保田テツ(映像作家/大阪音楽大学准教授)

- 会場

- Social Kitchen(京都市上京区相国寺門前町699)

「草の根の現場から」

- 日時

- 2022年12月17日(土)13:00-17:00(トーク2時間+ゆるゆる対話2時間)

- 講師

- 宮城潤(「アート×社会教育」実践者/若狭公民館館長)

やんそる(東九条マダン・Books ×Coffee Sol.) - 対話

- 佐藤知久(文化人類学者/京都市立芸術大学芸術資源研究センター教授)

- 会場

- バザールカフェ(京都市上京区岡松町258)

「そもそも美術館について」

- 日時

- 2023年1月14日(土)13:00-17:00(トーク2時間+ゆるゆる対話2時間)

- 講師

- 藤吉祐子(美術館教育/国立国際美術館主任研究員)

松山沙樹(美術館教育/京都国立近代美術館研究員) - 対話

- 小山田徹(美術家/京都市立芸術大学教授)

- 会場

- 京都国立近代美術館(京都市左京区岡崎円勝寺町26-1)