パイロット事業 – 2024年度

HAPSは、このたび「公立美術館のエコロジー:障害者等の文化芸術活動の可能性を拡張し、共生社会実現のための象徴空間のあり方を可視化する」事業の一環として、東京国立近代美術館主任研究員の成相肇氏をゲストキュレーターに招聘し、展覧会「キュレーションを公平フェアに拡張する vol.3 (こどもの)絵が70年残ることについて」を開催いたします。

「キュレーションを公平フェアに拡張する」は、HAPSが文化庁より受託する「障害者等による文化芸術活動推進事業」の一環として、2022年度から継続して開催している展覧会シリーズです。現代美術を専門とするキュレーターは、プロジェクト型の作品やパフォーマンスを含む作品、アーカイブの展示など、従来の展覧会制作にかかる業務を常に拡張してきたといえます。

本シリーズは、こうした気鋭のキュレーターの知見を、障害のある方が芸術活動を行う現場や環境と接続することにより、開かれたアートシーンの形成をめざす試みです。

第3回目となる「(こどもの)絵が70年残ることについて」では、障害者支援施設である「落穂寮」と「みずのき」に残る絵をもとに、「障害」という属性に遡る「こども」という時間軸から、評価と属性についての判断に一石を投じます。

–

- 展覧会名

- キュレーションを公平フェアに拡張する vol.3 (こどもの)絵が70年残ることについて

- 会期

- 2025年2月4日(火)〜2月23日(日・祝)12:00〜20:00 会期中無休

- 会場

- MEDIA SHOP|gallery(京都市中京区河原町三条下る一筋目東入る大黒町44 VOXビル 1F)

- 入場料

- 無料

- ゲストキュレーター

- 成相肇(なりあい はじめ)

東京国立近代美術館主任研究員。府中市美術館、東京ステーションギャラリーを経て2021年から現職。戦後日本の前衛芸術を中心に、ファインアートとその周縁に流動する視覚文化を研究、雑種的な複製文化と美術を交流させる領域横断・拡大的な展覧会を企画。主な企画に「石子順造的世界」(2011-12年)、「ディスカバー、ディスカバー・ジャパン」(2014年)、「パロディ、二重の声」(2017年)など。著書に『芸術のわるさ コピー、パロディ、キッチュ、悪』(かたばみ書房、2023年)。

- ディレクション

- 遠藤水城(一般社団法人HAPS)

- コーディネーション

- 當間芽

- 展示施工

- 鬣恒太郎、米村優人、小川智彦

- フライヤーデザイン

- Design Studio hare 鈴木晴奈

- 協力

- 社会福祉法人 椎の木会、みずのき美術館、京都市

- 調査協力

- 一般財団法人たんぽぽの家、認定NPO法人クリエイティブサポートレッツ、ぬか つくるとこ

キュレーター ステイトメント

「障害とアート」という主題は、複数のサブジェクト ——制作主体、支援(指導)主体、 評価主体—— の政治学的な結びつきによって構築されたひとつの制度です。この制度の特殊性は、第一に、この制度が制作主体の属性に規定されていること、第二に、支援主体と評価主体が依拠する価値の尺度において、制作主体と密接した福祉的評価と「アート」単独の評価の二軸が交差していることにあります。

「アール・ブリュット」「エイブル・アート」「セルフトート・アート」「障害者アート」等のそれぞれ部分的に重複しあう様々なカテゴリーの名称はいずれも、数あるアートをめぐる言説の中で例外的に、制作主体の属性の設定に主眼があります。何より、様々な名称が提案されるそのこと自体が、いま書いた特殊性に由来しています。

そしてこの特殊性ゆえに、 残されてきた絵がある。

「障害とアート」という主題が掲げられるとき、その後半部、すなわち自明性の不確かな 「アート」に視線が注がれることが常ですが、今回は前半部に力点を置きたいと思います。障害者を含む、誰もが必ず通過する「こども」に、いったん属性を置きなおしてみることが、この企画の趣旨です。

仮に、「こども」の表現が高く注目された1950年代から60年代に時代を絞ることにします。障害者支援施設「落穂寮」(滋賀県)と同「みずのき」(京都府)に残る絵とともに、同時代の「児童画」にまつわる資料を展示します。 規模の小ささに見合わないかもしれませんが、 ひとつの制度を脱構築する機会となれば幸いです。

成相肇(東京国立近代美術館 主任研究員)

関連トークイベント

- 日時

- 2025年2月9日(日) 15:00〜16:30

- 会場

- Frame in VOX(展覧会会場と同じ建物の3F)

- 定員

- 30名 ※要予約

- 入場料

- 無料

- 登壇者

- 成相肇、奥山理子(みずのき美術館キュレーター、Social Work / Art Conference〔SW/AC〕ディレクター)

- 登壇者プロフィール

- 奥山理子(おくやま りこ)

みずのき美術館キュレーター、SW/ACディレクター。京都府京都市出身。みずのき美術館の立ち上げに携わり(2012)、以降企画運営を担う。アーツカウンシル東京「TURN」コーディネーター(2015-2018)を経て、2019年よりHAPSの「文化芸術による共生社会実現に向けた基盤づくり事業」に参画し、相談事業「Social Work / Art Conference(SW/AC)」ディレクターに就任(2020年〜現在)。東京藝術大学Diversity on the Arts Project非常勤講師。京都市芸術新人賞(2024)。

カタログ

- 発行日

- 2025年3月28日

- 編集

- 遠藤水城(一般社団法人 HAPS)、當間芽

- デザイン

- 有佐祐樹

- 写真

- 守屋友樹

- 印刷

- イニュニック、箔押しのズガ、レトロ印刷 JAM

- 頁数

- 52頁

「キュレーションを公平に拡張する」について

この展覧会は、これまで「アール・ブリュット」などの名称で呼ばれてきた障害がある人たちの表現領域を、現代美術の分野で活動してきたキュレーターが調査し、企画するものです。近年、障害のある人たちの表現活動は大きく発展し注目も集めています。しかしそこには、彼らの表現を、特別なものとみる視点が存在していることも確かです。「芸術家」や「作品」といった概念は誰がどのように決めてきたのでしょうか。彼らの作品を見るときに自然に浮かんでくるこの問いから、私たちは、当たり前のように使われてきたこれらの言葉について、いまだ十分に議論が尽くされていないことに気付かされます。個人のこだわりから生まれる何かが、表現になり、社会に出て広く他者に共有される「作品」になる。これらの概念は、本来このプロセスの過程で、その都度考察され、更新されるべきものではないでしょうか。こうした考え方を、一般社団法人HAPS とキュレーターが共有した上で生まれたこの展覧会が、障害のある人たちの表現活動が広がる、一つのきっかけになることを願っています。

一般社団法人HAPS

—

パイロット事業 – 2023年度

現代美術を専門とする学芸員は、プロジェクト型の作品やパフォーマンスを含む作品、アーカイブの展示など、従来の展覧会制作にかかる業務を常に拡張してきたと言えます。パイロット事業「キュレーションを公平(フェア)に拡張する」シリーズでは、こうした学芸員の知見を実際の障害のある人の現場と接合し、新しい展覧会のあり方を探る試みです。

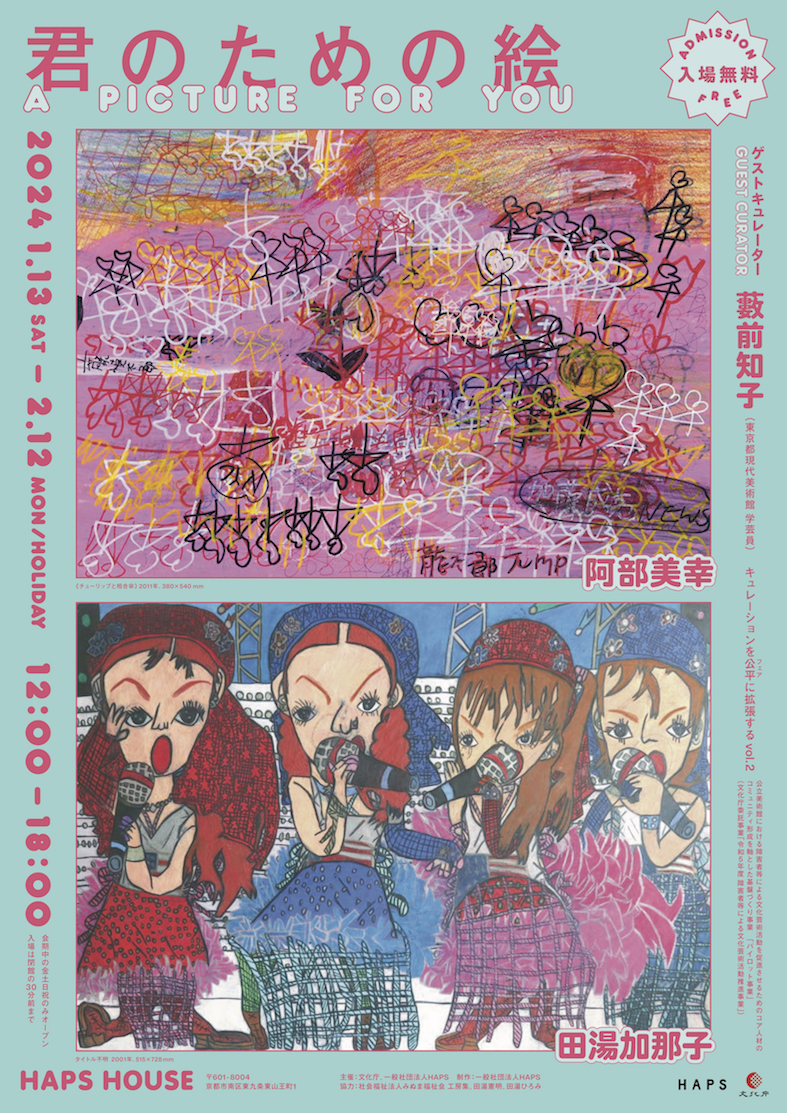

二年目は、ゲストキュレーターに東京都現代美術館学芸員の藪前知子氏を招聘し、阿部美幸氏、田湯加那子氏の二人展「君のための絵」を開催しました。開幕初日には画家でアイドル愛好家の松村早希子氏をゲストに、ファンアート、コンテンポラリーアート、アール・ブリュットの境界について考えるトークイベントを開催し、アーカイブ配信も行いました。

- 展覧会名

- 「君のための絵」

- 会期

- 2024年1月13日(土)〜2月12日(月・祝)12:00〜18:00

※ 入場は17:30まで/会期中の金・土・日・祝のみオープン - 会場

- HAPS HOUSE(京都市南区東九条東山王町1)

- 入場料

- 無料

- 参加作家

- 阿部美幸(あべ みゆき)

1981年生まれ。1999年より社会福祉法人みぬま福祉会「川口太陽の家」に所属。2002年より同法人が運営するアトリエにて絵を描き、併設のギャラリーにて作品を展示するようになる。2011年に展覧会「ガールズミーティング」(マキイマサルファインアーツ、浅草橋)の出展作家に選ばれ、以降、作家としての活動を続けている。 https://kobo-syu.com/artists/阿部美幸/

田湯加那子(たゆ かなこ)

1983年生まれ。北海道白老町在住。10歳の時から、学校の友達やテレビで見た歌手などを題材にした人物画を描くようになる。2005年の初個展以降、継続的に作品を発表する。近年参加した主な展覧会は「すごいぞ、これは!」(埼玉県立近代美術館ほか、2015〜16年)、「Art Brut et Bande Dessinée」(Collection de l’Art Brut – Lausanne、2022〜23年)。

- ゲストキュレーター

- 藪前知子(やぶまえ ともこ)

東京都現代美術館学芸員。主な企画に「大竹伸朗 全景 1955-2006」(2006年)、「山口小夜子 未来を着る人」(2015年)、「おとなもこどもも考える ここはだれの場所?」(2015年)、「MOTアニュアル2019 Echo after Echo:仮の声、新しい影」(2019-20年)、「石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか」(2020 – 2021年)、「クリスチャン・マークレー トランスレーティング[翻訳する]」(2021-2022年)など。札幌国際芸術祭2017など外部企画のキュレーターや、美術を中心とした評論活動で寄稿多数。

- ディレクション

- 遠藤水城、奥山理子(一般社団法人HAPS)

- コーディネーション

- 佐藤真理

- アートディレクション

- いすたえこ

- 展示施工

- 鬣恒太郞、神馬啓佑

- 制作

- 一般社団法人HAPS

- 協力

- 社会福祉法人みぬま福祉会 工房集、田湯憲明、田湯ひろみ

- 本展Instagram

- @a_picture_for_you_haps

企画について

「君のための絵」

多くの人にとって、何かを描きたいという気持ちの芽生えは、「好き」という感情と繋がっていたのではないでしょうか。乗り物や動物、アニメのキャラクターやアイドルたち。描くことは、そうした好きなものの世界と繋がるための大事な方法でした。私たちの多くが知りながら、いつしかどこかに置いてきてしまったこの感覚を、更新し続けてきたアーティストたちがいます。この展覧会で特に焦点を当てるのは、アイドルへの愛着を描いた作品です。阿部美幸は、好きな人との相合傘と、幸せの記号のようなチューリップの図像を、画面を埋め尽くすように、長きにわたり描いてきました。田湯加那子は、ディズニーランドでの楽しい一日を描いた最初の作品をきっかけに、力強い線で対象を捉えた膨大な量の作品を生み出してきました。本展では、彼女が自分の絵を確立していく過程で残した、好きなアイドルたちを描いた作品を展示します。

感覚や感情がメディアを通して交換されるこの時代に、自らの手でそれを表現し直そうとする彼女たちの営みは、私たちに、大きな世界に対する個の力を想像させてくれます。いわゆる「ファン・アート」とも地続きにあるこれらの作品は、「愛」という芸術に馴染み深い主題の現代的な表現でもあります。「推し」へのラブレターでもあり、溢れる自分の想いの受け皿でもあり、さらにはそうした閉じた関係を超えて、見るものに共感を促す彼女たちの作品は、人はなぜ表現するのかという大きな問いに対し、幾つもの答えを教えてくれるはずです。

藪前知子(東京都現代美術館 学芸員)

関連トークイベント

自分を作ってきたアイドルや「推し」たちの肖像を「ファン・アート」と「コンテンポラリー・アート」の境界を意識しつつ発表してきた画家の松村早希子と本展キュレーターが、それらといわゆる「アール・ブリュット」という領域との関係や、絵を通したコミュニケーションなどについて考えるトークを開催しました。

- 日時

- 2024年1月13日(土) 14:00〜15:30

- 出演

- 藪前知子

- ゲスト

- 松村早希子(画家/アイドル愛好家)

- 会場

- HAPS HOUSE

- 定員

- 10名(要予約)

- ゲスト

- 松村早希子(まつむら さきこ)

1982年東京生まれサブカル育ち

多摩美術大学美術学部絵画学科卒

物心ついた時から、かわいい人が大好き

個展「わたしの かわいい はどこから来たのか 〜かわいい源泉掘りおこし〜」 (ストロベリー・スーパーソニック、高円寺、2022年)

https://www.instagram.com/sakiko427/

http://sakiko427.tumblr.com/

カタログ

- 発行日

- 2024年3月31日

- 発行元

- 一般社団法人HAPS

- 編集

- 奥山理子、佐藤真理

- デザイン

- 有佐祐樹

- 写真

- 守屋友樹ほか

- 印刷

- イニュニック

- 頁数

- 72頁

本展開催にあたって

この展覧会は、これまで「アール・ブリュット」などの名称で呼ばれてきた障害がある人たちの表現領域を、現代美術の分野で活動してきたキュレーターが調査し、企画するものです。近年、障害のある人たちの表現活動は大きく発展し注目も集めています。しかしそこには、彼らの表現を、特別なものとみる視点が存在していることも確かです。「芸術家」や「作品」といった概念は誰がどのように決めてきたのでしょうか。彼らの作品を見るときに自然に浮かんでくるこの問いから、私たちは、当たり前のように使われてきたこれらの言葉について、いまだ十分に議論が尽くされていないことに気付かされます。個人のこだわりから生まれる何かが、表現になり、社会に出て広く他者に共有される「作品」になる。これらの概念は、本来このプロセスの過程で、その都度考察され、更新されるべきものではないでしょうか。こうした考え方を、一般社団法人 HAPS とキュレーターが共有した上で生まれたこの展覧会が、障害のある人たちの表現活動が広がる、一つのきっかけになることを願っています。

一般社団法人HAPS

—

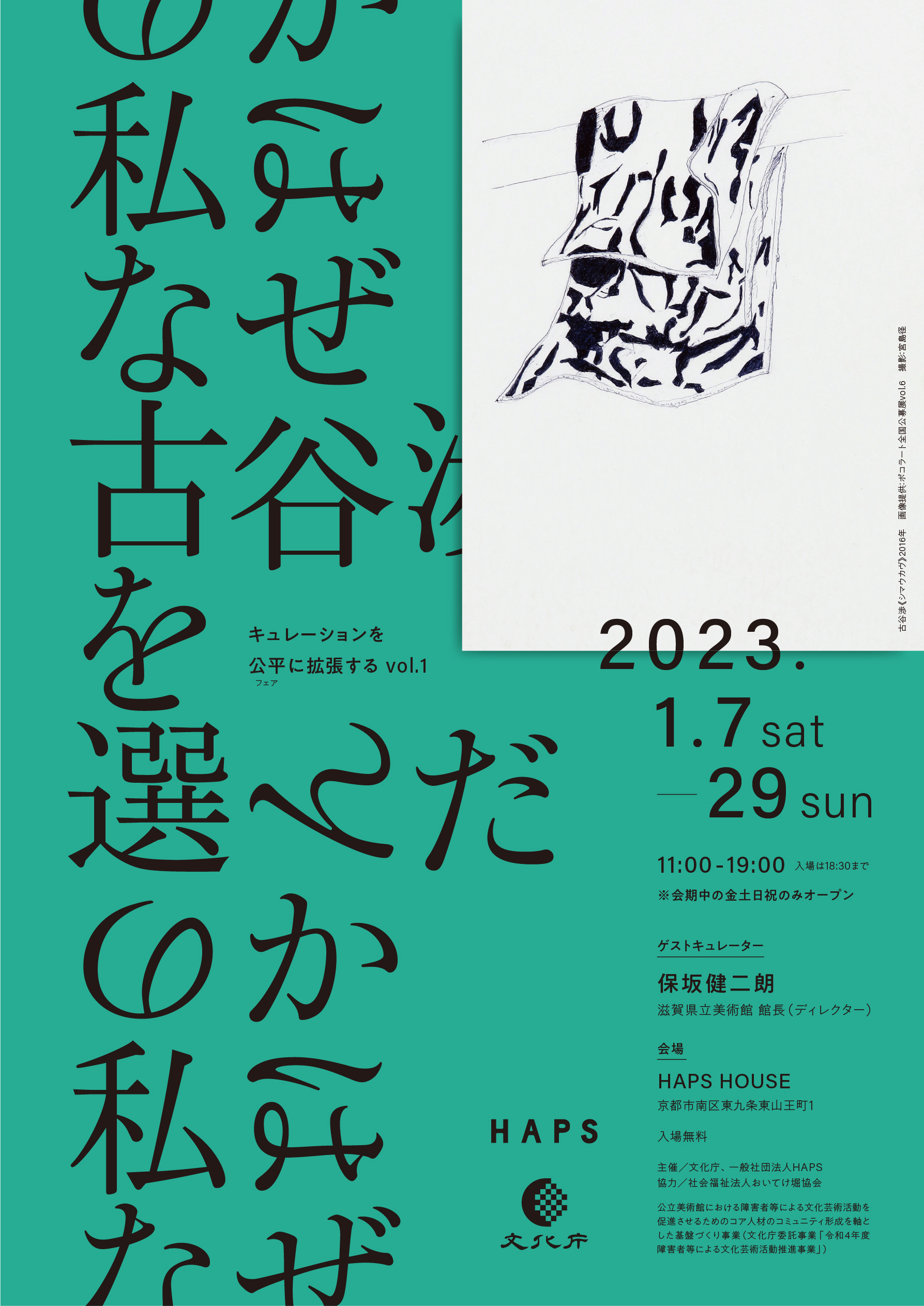

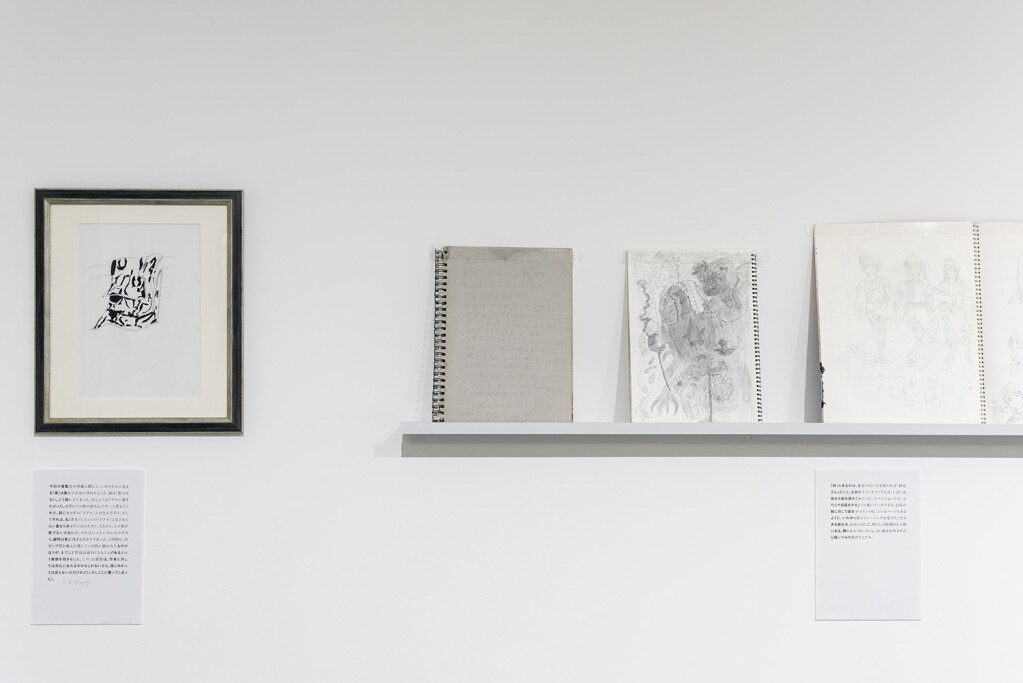

パイロット事業 – 2022年度

滋賀県立美術館 館長(ディレクター)の保坂健二朗氏をゲストキュレーターに招聘し、HAPS HOUSE内のギャラリーを会場とした古谷渉氏の個展「私はなぜ古谷渉を選んだのか」を開催。障害のある人が関わる文化芸術活動を拡張する基盤をつくる本事業の先駆的な取り組みとして、気鋭のキュレーターとともに開かれたアートシーンの形成をめざします。

展覧会ちらし

- 展覧会名

- キュレーションを公平に拡張する vol.1「私はなぜ古谷渉を選んだのか」

- 会期

- 2023年1月7日(土)〜29日(日)11:00〜19:00

※入場は18:30まで/会期中の金・土・日・祝のみオープン - 会場

- HAPS HOUSE(京都市南区東九条東山王町1)

- 入場料

- 無料

- 出展者

- 古谷渉(ふるたに わたる)

1974年生まれ。東京都在住。幼少から変わっているのかいじめられ自信を失い病がありつつも2010年頃から絵を描き始める事で今にいたる。ポコラート全国公募Vol.6(2016年)にて保坂健二朗賞を受賞。

- ゲストキュレーター

- 保坂健二朗(ほさか けんじろう)

1976年茨城県生まれ。2000年慶應義塾大学大学院修士課程修了。2000年から2020年まで東京国立近代美術館に勤務。2021年より現職。主な著作に『アール・ブリュット アート 日本』(監修、平凡社、2013)など。文化庁および厚生労働省による障害者文化芸術活動推進有識者会議の委員も務める。

- ディレクション

- 遠藤水城、奥山理子(一般社団法人HAPS)

- コーディネーション

- 佐藤真理

- グラフィックデザイン

- 神崎奈津子

- スライドショー撮影

- 飯川雄大

- 展示施工

- 鬣恒太郞、十河陽平(SOGO Technical Design)

- 協力

- 社会福祉法人おいてけ堀協会、佐藤あい、西野裕貴、高橋妙子

企画について

古谷渉の作品にはじめて出会ったのは、2016年のポコラートの審査の時だった。それは物干し竿にかけられたタオルを描いたドローイングだったのだが、黒い模様が、タオルのそれなのか、それとも風になびくタオルの起伏に生まれた影を表現したものなのか、もし影だとしてなぜそれを濃厚に表現したのか、それとも単に技術が稚拙なだけなのか、わからないことだらけだった。でも、余白の取り方は他の作品も見てみたいと思うほどにうまく、それゆえ私は自分の名前を冠した賞に彼を選んだ。それから6年経った2022年、彼の自宅を訪れる機会があった。今描いているのは競走馬で、それを今度のポコラートの公募に出すのだと嬉しそうに語っていた。しかし彼は他にもたくさん描いていた。スケッチブックの中には「陰鬱さん」というキャラクターや、相撲取りの絵、絵がうまくなるために手掛けているヌードデッサンなど、さまざまなものがあった。この多様性、あるいはとりとめのなさは、いったいなにゆえなのか。それを判断できる人はいるのか。彼の個展をするとしたら、そのキュレーターはなにをどうすべきなのか。そんなことを考えていたところにHAPSからの連絡があって、この展覧会に至る。

保坂健二朗(滋賀県立美術館 ディレクター)

関連イベント – ゲストキュレーターによるトーク

- 日時

- 2023年1月13日(金)、27日(金)19:00~20:00

- 会場

- HAPS HOUSE

- 定員

- 各回10名(要申込)

カタログ

- 発行日

- 2023年3月31日

- 発行元

- 一般社団法人HAPS

- 編集

- 奥山理子、佐藤真理、有佐祐樹

- デザイン

- 有佐祐樹

- 写真

- 守屋友樹

- 印刷

- 株式会社サンコー、レトロ印刷JAM

- 頁数

- 80頁

「キュレーションを公平(フェア)に拡張する」開催にあたって

障害者等の関わる文化芸術活動は近年大きく発展してきました。美術館やコンサートホールなどで彼ら・彼女らの作品に接する機会も珍しいものではなくなっています。とはいえ、そこには「棲み分け」があり、障害者らによるアートは良くも悪くも特別なものとされています。肯定的な反面、その背後には差別や排除があるかもしれません。

本企画は現代美術、とりわけキュレーションの諸実践を通して、この状況に積極的に働きかけるものです。障害者らが天才かどうか、その作品が優れているかどうか、という議論を一旦留保し、キュレーション実践の積み重ねによって考えを進めること。そもそも「芸術家」や「作品」という概念、その良し悪しは、安定して存在しているのではなく、キュレーションの積み重ねによって、絶えず「実務的に」変更されてきたものです。気鋭の現代美術キュレーターによる展覧会制作を通して、小さな躓きの一つ一つを確認し、着実に「開かれた、公平なアート」へと歩みを進めることが本企画の目指すものです。

一般社団法人HAPS